Mit dem Schiff einmal um die Welt

2016/2017 - Eine Kreuzfahrt mit der MS Artania

6.2.2015 bis 19.12.2016

Die erste Reisevorbereitung begann bereits am 6.2.2015 auf unserer Südamerika-Kreuzfahrt auf der Artania. Da hatten wir uns nämlich eine Option für diese Reise bei Phoenix-Reisen eintragen lassen. Gleiches Schiff und gleiche Kabine!

In April 2015, als wir wieder zu Hause waren, machten wir aus der Option eine feste Buchung.

Ende Oktober bekamen wir die Information, dass wir uns für folgende Länder Visa beschaffen müssen:

- Australien

- Sri Lanka

- Indien

Für alle anderen Länder würde der Reiseveranstalter Gruppenvisa beantragen, da brauchen wir uns selbst nicht kümmern.

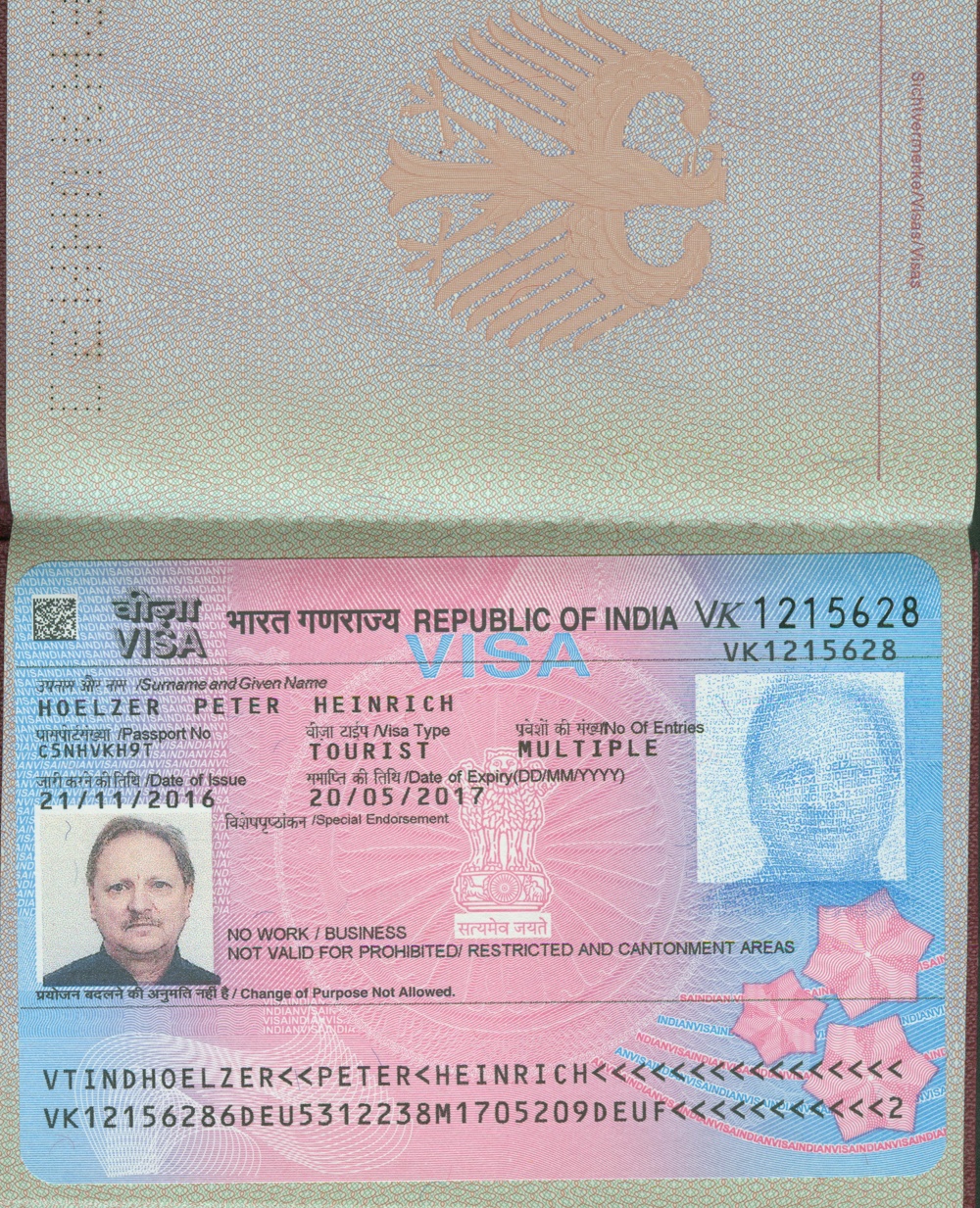

Über die Hürden bei der Visabeschaffung für Indien hatte ich ja bereits in meinem Blog 2013 ausführlich berichtet. Wer möchte kann das hier noch einmal nachlesen.

Aber fangen wir mit etwas leichterem an – Sri Lanka, kostet nichts und geht online per Internet.

Nachdem ich also mühsam den Onlinefragebogen ausgefüllt hatte und die letzte Frage "Wann werden Sie einreisen" wahrheitsgemäß mit "am 12.4.2017" beantwortet hatte, kam aus den Tiefen des Internets die Antwort: "Das Visum kann frühestens 90 Tage vor der geplanten Einreise beantragt werden", also erst ab 12. Januar 2017, aber da sind wir irgendwo in Mittelamerika.

Naja, Phoenix-Reisen hat dann schließlich eingesehen, die sie Visa für uns beschaffen und diese dann irgendwie aufs Schiff beamen müssen.

Australien bietet gefühlte 150 verschiedene Visatypen an, aber mit der Information des Reiseveranstalters, dass dieses kostenlos sei, war die Auswahl schon geringer. Davon gab es nämlich nur ein einziges Modell. Ratzfatz hatte ich für Doris das entsprechende Online-Formular ausgefüllt und erhielt postwendend per Mail das Visum als PDF-Datei.

Nach der Eingabe meiner Daten erhielt ich erst einmal nichts außer einer Bearbeitungsnummer. Erst nach 10 Tagen stillen Bangens und Hoffens kam dann letztendlich auch per Mail mein Visum für Australien.

Die Visa für Indien stellten hingegen gar kein Problem dar. Mit unserem Know-How aus Dezember 2012 und noch im dem Besitz von den erforderlichen Passbildern im exotischen Format 5cm x 5cm brachte ich persönlich die ausgefüllten Formulare, unsere Pässe und 65 Euro pro Antrag (also 130 EUR) aufs indische Konsulat nach Frankfurt.

Einige Tage später konnten wir unsere Pässe mit den dort eingeklebten Visa wieder abholen. Und da wir nun mal schon in Frankfurt waren, machten wir noch einen Abstecher auf den dortigen Weihnachtsmarkt.

Anfang Dezember kam der unangenehmste Teil der Reisevorbereitungen. Die Restzahlung an Phoenix-Reisen war fällig.

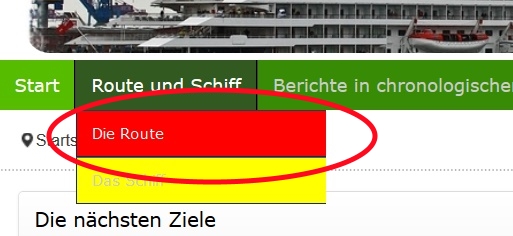

Im Laufe des Jahres hatte ich bereits die neue WEB-Seite für den Reiseblog aufgebaut und Reiseroute und Schiffsbeschreibung eingebaut.

Zur Reiseroute haben Mitglieder des Internetportals http://www.kreuzfahrtinfos.at/forum/ für mich wunderschöne Routenkarten für die einzelnen Etappen angefertigt. Ein Blick in die Menüpunkte unter "Route und Schiff", insbesondere der Unterpunkt "Die Route" ist durchaus lohnenswert.

Irgenwann kam ja auch noch das Problem des Kofferpackens unbarmherzig auf uns zu. Für den Flug nach Mailand, wo der Transferbus nach Genua auf und warten wird, genehmigt uns die Lufthansa 30 Kg Freigepäck pro Person. Das ist ein wenig knapp.

Also packten wir für Tefra einen großen schweren Koffer, der am 16. Dezember, wie angekündigt, von einem Kurierfahrer abgeholt wurde. Nachdem ich den Koffer dem Kurierfahrer ausgehändigt hatte, fragte ich vorsichtig nach einer Quittung. "Nö, so was sei nicht vorgesehen, er habe ja auch gar keinen Quittungsblock." meinte der Fahrer und versicherte mir aber, dass der Koffer ganz bestimmt ankommen wird. Gnädigerweise gestattete er mir, das Display sein elektronisches Geräts, in dem die Abholaufträge hinterlegt sind, abzufotografieren.

Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, per Fax den Geschäftsführer von TEfra aufzufordern, mir schriftlich den Empfang des Koffers zu bestätigen, was er dann auch brav gemacht hat. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass in Zukunft die TEfra-Kurierfahrer mit Quittungsblöcken ausgestattet werden.

Fazit: Quittungen sind ausschließlich Chefsache!

Irgendwie haben wir es dann auch geschafft, die Koffer zu packen mit Klamotten, Schuhen, Waschzeug, riesen Hausapotheke, viel Computer-Zeugs und sonstige Technik und vier Dosen hessische Wurst. Gemäß den Lufthansabestimmungen, darf kein Koffer schwerer als 23 Kg sein, d.h. für die zulässigen 30 Kilo braucht jeder zwei Koffer. Zusammen mit dem TEfra-Koffer (30 Kg) und dem Handgepäck kommen wir locker auf über 100 Kg.

20.12.2016

Was mir an dieser Reise ein gewisses Unbehagen bereitet, ist, an Weihnachten nicht zu Hause zu sein. Das war in meinen letzten 62 Jahren bisher noch nie der Fall.

Gestern wurde die Weihnachtsdeko noch abgebaut und zwecks Bewahrung der traditionellen Rituale haben wir am Abend vom Festplattenrecorder den Spielfilm "Der kleine Lord" angeschaut, denn ich hatte in weiser Voraussicht den Film im letzen Jahr aufgezeichnet. Denn wenn wieder der Film in diesem Jahr am 23.12.2016 (übrigens mein Geburtstag) im Fernsehen läuft, sind wir längst auf See. Und "Der Kleine Lord" wurde schon immer geguckt, obwohl wir alle Dialoge schon auswendig mitsprechen können.

Für den Reiseblog habe ich diese Zeilen jetzt fast fertig geschrieben.

Mal sehen was die Reise uns für Erlebnisse und kleine Abenteuer bescheren wird, auf große Abenteuer möchten wir lieber verzichten.

Viele konkrete Pläne für die Landgänge haben wir nicht. Einige Ausflüge haben wir schon gebucht, z.B.

- eine Überlandfahrt auf Madeira,

- Führung auf den Osterinseln,

- Schnorcheln auf Bora Bora,

- Beobachtungen der Komodowarane auf Komodo (Indonesien),

- Reisterassen auf Bali und

- eine Tour durch Mumbai mit privatem Führer, die wir über das Internet gebucht haben.

Den Rest lassen wir auf uns zukommen. Man bekommt ja auch noch diverse Informationen zu jedem Zielhafen an Bord durch Vorträge der Reiseleiter und verschiedenen Lektoren.

Morgen um 9:30 Uhr kommt das Taxi und dann wird es etwas dauern bis ich mich wieder hier im Blog melde. Am 24.12 in Cadiz/Spanien wird noch nicht so viel Berichtenswertes angefallen sein. Zwei Tage später auf Madeira machen wir ja einen Ausflug, da bleibt keine Zeit zur Suche eines Internetcafes, um den dort den Blog zu aktualisieren und dann geht es ja schon über den Atlantik und die Atlantiküberquerung wird 6 Tage dauern.

Also irgendwo aus der Karibik gebe ich wieder laut.

Auf dwer Phoenix-Seite http://www.phoenixreisen.com/hier-ist-die-artania-heute-.html?page=1 kann man jederzeit sehen, wo sich die MS ARTANIA gerade befindet.

In der Zwischenzeit, liebe Leserinnen und Leser, können Sie ja, falls sie Langeweile haben, hier etwas ins Gästebuch schreiben.

.... Ich bin dann mal weg!

001. Reisetag - Mittwoch, 21.12.1016 Anreise nach Genua

Die Anreise verlief problemlos, der Flieger nach Mailand hatte lediglich 30 Minuten Verspätung und jeder von uns hätte statt der von Phoenix angegebenen 30 Kg Gepäck sogar 43 Kg mitnehmen können Diese Irritation gab es auch schon 2015 bei unserer Südamerikareise. Phoenix schreibt 2 Gepäckstücke in Summe nicht mehr als 30 Kg, aber ein einzelner Koffer nicht mehr als 23 Kg wiegen.

Lufthansa hingegen hat die Regel: „Bei Flüge innerhalb Europas ist ein Gepäckstück mit max. 23 frei.“ Ein 30-Kg-Limit ist bei Lufthansa unbekannt. Und wenn auf dem Ticket „2 Gepäckstücke frei“ draufsteht, sind eben 2x23Kg frei. Genau so muss wohl der Lufthansa-Computer beim Einchecken denken. Blöd ist nur, dass einem weder bei Lufthansa noch bei Phoenix diese Denke verbindlich bestätigen kann. Deshalb blieb der mitgenommene Wurstvorrat auf 4 Dosen hessischem Presskopf und Mettwurst beschränkt.

In Mailand ging es weiter per Bustransfer nach Genua. Bei der gut zwei stündigen Fahrt kamen wir an Örtchen vorbei, wo man erwarten konnte, dass sich jederzeit Don Camilo und Pepone auf dem Platz vor der alten Kirche begegnen könnten, die Kulisse absolut identisch wie in den alten Schwarzweiß-Filmen aus den 50er und 60er Jahren.

Auch das Einchecken im Hafenterminal in Genua ging schnell und problemlos von statten, wir wurden fotografiert und unser Konterfei wurde auf eine Bordausweis gedruckt, der uns ab sofort berechtigte, die Artania zu betreten.

Auf dem Schiff, am Ende der Gangway, begrüßte der aus der Fernseh-Doku-Soap „Verrückt nach Meer“ vielen bekannte Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiss die Neuankömmlinge herzlich mit dem Phoenix-Slogan: “Willkommen zu Hause“. Täuschte ich mich oder war es nur Zufall, dass er uns nicht begrüßte, sondern nur darauf hinwies, dass wir „da rechts beim Kollegen“, die Einlasskontrolle passieren könnten. Herr Gleiss ist in meinem Südamerikablog nicht so gut wegbekommen. Hat er etwa den Blog und insbesondere den entsprechenden Abschnitt gelesen? ( www.2015a.pehoelzer 12. Blogeintrag, 79. Reisetag ).

Dafür wurden wir ganz besonders herzlich von Caroline begrüßt, die auf der Südamerikareise unsere Kabinenstewardess war und uns sofort wiedererkannt hatte, als wir ihr zufällig über den Weg liefen. (Unser jetziger Kabinensteward ist Ruel).

Auch zwei Ehepaare, die wir von besagter Südamerikareise kannten, konnten wir „Guten Tag“ sagen. Ebenso begrüßte uns Frau Dr. Maurer, die Ärztin, die damals Doris‘ gebrochenen Arm zusammen mit ihren Kollegen Dr. Koller wieder zusammen getackert hatte.

Nach der obligatorischen Seenotrettungsübung, die sich wieder mal wie Kaugummi in die Länge zog, legte das Schiff gegen halb acht endlich ab. Grandiose Kulisse - Genua liegt in einem engen Talkessel und die Stadt zieht sich an den nahen Berghängen hoch und da es bereits dunkel ist, sorgen die Lichter für die entsprechende Stimmung bei der Ausfahrt.

Hinter uns die immer kleiner werdende Bucht von Genua, vor uns das offene Meer und die Gewissheit eine Fahrt um die gesamte Erdkugel vor sich zu haben - Gänsehaut!

002. Reisetag - Donnerstag, 22.12.1016 Seetag

Die Sachen aus dem Koffer ausgepackt und irgendwo in der Kabine verstaut, aber die Ordnung ist nicht optimal. Es wird noch Tage dauern, dass man die Sachen, die man des Öfteren braucht, auch gut griffbereit zu finden sind und sich nicht irgendwo ganz hinten im Schrank oder in der untersten Schublade (fast auf Fussbodenhöhe) verstecken.

Das Fitnessstudio hat sich auch nicht verändert und nach dem Frühstück wird geht es erst einmal auf das „Fahrrad mit Meerblick“.

Im "Jamaica Club", hinter diesem exotischen Namen verbirgt sich lediglich, das Spielezimmer, verfasse ich meine ersten Zeilen für den Blog. Im Spielezimmer trifft man sich hauptsächlich um Skat, Rummicub oder Ähnliches zu spielen. Der Vorteile dieser Location sind die normalen Stühle und Tische. Die anderen Gesellschaftsräume sind hauptsächlich mit Clubsesseln und Cocktailtischchen ausgestattet, für die Arbeit am Laptop also absolut ungeeignet.

Als ich also so vor mich hin arbeitete, sagte jemand zu mir: “Sie sind doch der Peter Hölzer.“. Der mir gänzlich unbekannte Herr nebst Gattin entpuppte sich als ein Leser meines Südamerikablogs und besagte Gattin verriet mir, dass er, der Gatte, öfters erst seht spät ins Bett gekommen sei, da er noch am Computer mit Blog-Lesen beschäftigt war.

Bin ich jetzt berühmt? Komm‘ ich jetzt ins Fernsehen? Sicher nicht! Aber es ist natürlich schön zu wissen, dass es dennoch Leute gibt, die sich für mein Geschreibsel interessieren.

Für den Abend wurde die erste Gala der Reise angesetzt. 18:00 Uhr: Shake Hands mit dem Kapitän, anschließend Sekt und Vorstellung der Offiziere, am Abend Galadiner. Über Galas hatte ich mich ja schon oft und ausgiebig in früheren Blogs ausgelassen, meist spöttisch und ironisch. Aber viele Menschen legen darauf großen Wert, schmeißen sich auch richtig in Schale und haben Freude daran. Und mit der Kölner Philosophie: „Jeder Jeck ist anders“ haben sowohl die Gala-Befürworter als auch die Gala-Verweigerer ihre Daseinsberechtigung.

Und wir selbst haben uns dem Anlass gemäß ordentlich gekleidet, am Abend in das Lidorestaurant begeben, ohne dass wir uns vorher vom Kapitän begrüßen haben lassen.

Beim Lido handelt es sich um ein Buffet-Restaurant. Es gibt dort dieselben Speisen wie im großen Restaurant, wo das Menü stilvoll serviert wird, nur eben per Selbstbedienung.

003. Reisetag - Freitag, 22.12.1016 Seetag

Seetage kann man ruhig angehen. Nach dem gemütlichen Frühstück ging es erst mal in den Fitnessraum. Ohne Zeitdruck war man dann bereit für den Höhepunkt des Tages.

11:oo Uhr „Weihnachtsfrühshoppen auf dem MS Artania Fischmarkt“.

Es ist wirklich nicht einfach, auf einem Kreuzfahrtschiff bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von knapp 20 Grad weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Aber Frau Gleis-Wiedemann (Gattin vom Kreuzfahrtdirektor Gleis und Leiterin des Artania-Show-Ensembles) tat ihr Bestes. Im Schulterfreien Nikolauskleid sang sie wirklich gekonnt und mit Inbrunst „Best Of Christmas Songs“, angefangen von White Christmas über Rudolph The Red Nose Rendeer und Santa Baby war alles dabei, während Shrimps satt, diverse Fische, Matjes und Heringssalat angeboten wurde. Auch ein Doppelkorn war gratis, während der Glühwein mit 2,50 Euro zu Buche schlug, der aber wegen der milden Temperaturen nicht besonders zum Umsatz beitrug.

Eine beliebte Freizeitbeschäftigung auf Kreuzfahrtschiffen ist das Spiel „Bingo“. Man zahlt 5 Euro, erhält eine Karte voll mit Zahlen. Dann werden aus einer Art Lotto-Trommel nacheinander Zahlen gezogen, solange bis jemand genügend Übereinstimmungen mit den Zahlen auf seiner Karte hat. Derjenige ruft „Bingo“ es wird geprüft, ob die Zahlen tatsächlich übereinstimmen und dann hat man die Einzahlungen sämtlicher Mitspieler gewonnen.

Auch Doris wollte so die Urlaubskasse aufbessern, während ich wieder mit Blog-Schreiben beschäftigt war.

Nach der Bingo-Veranstaltung kam sie zurück und hatte doch tatsächlich einen Sonderpreis gewonnen, nämlich den für die schlechteste Bingokarte, d.h., die mit den wenigsten Treffern aus der gesamten Bingo-Community - eine Flasche Sekt (Hausmarke).

Der Abend verlief ohne weitere Höhepunkte. Zwar hätte mir heute ein Ständchen nach dem Abendessen zugestanden, dargeboten von musikalischen Kellnern mit gleichzeitiger Überreichung einer Torte, denn ich hatte Geburtstag (63.). Aber aus vielen Beobachtungen solcher Zeremonien wussten wir, dass es unmöglich ist, die Torte trotze Einladung aller erreichbaren Tischnachbarn vollständig wieder los zu werden, denn die meisten Leute haben nach einem reichlichen Dinner keine besondere Neigung mehr auf Buttercremetorte.

02. Blogeintrag 24.12.2016 - 01.01.2017

004. Reisetag - Samstag, 24.12.2016 (Heiligabend) Cádiz

Noch vor 8:oo Uhr erreichen wir Cádiz. Allerdings hatten wir es mit unserem Landgang jetzt nicht supereilig, da wir diese spanische Hafenstadt schon des Öfteren besucht hatten, zuletzt vor zwei Jahren auf unserer Südamerikareise.

Gleich am Hafenterminal gab es freies WLAN, was wir natürlich sofort genutzt haben. Mein kleines 10-Zoll Netbook hatte ich, wie meist, im Rucksack dabei. es gab auch Stühle, allerdings keine Tische, sodass man mit dem Netbook auf den Knien balancieren musste, aber dafür war das Netz sehr flott und es konnten sehr schnell die E-Mails abgerufen werden und der 1. Blogeintrag ging ins Netz.

Wir spazierten über die Plaza de San Juan de Dios an der Kathedrale (Catedral Nueva) vorbei, die Uferpromenade entlang zum Castillo de San Sebastián. Dieses alte Kastell ist in Meer gebaut und über einen geschätzt 400 -500 Meter langen Damm mit dem Ufer verbunden. Beim Letzten Besuch hatten wegen eines starken kalten Windes auf einen Besuch verzichtet, was wir jetzt prima nachholen konnten.

Nach dem touristischen Teil mussten wir noch einkaufen. Auf dem Einkaufszettel standen Mineralwasser, Kleiderbügel und Olivenöl stand. Die Sinnhaftigkeit für den Erwerb von Wasserliegt auf der Hand. So kostet der Liter auf dem Schiff 3,85 € und im Laden wenige Cent.

Wozu Olivenöl? Dazu vielleicht später mehr, wenn mal nichts Besonderes zum Berichten ansteht.

Die Kleiderbügel waren deshalb von Nöten (Stichwort: Breezing Ordering), weil im Kleiderschrank auf der Kabine mehr Platz zum Hängen als zum Stapeln ist, wir schon vom Kabinensteward 5 zusätzliche Bügel geordert hatten und uns nicht trauten ihm weitere zehn Stück aus seinem Fundus abzuringen.

Zwar kam an diesem Morgen noch keine Weihnachtsstimmung auf, aber im Supermarkt, wo wir einkauften war der Teufel los, sodass wir zumindest in den Genuss des üblichen Weihnachsstress kamen.

Um 18:00 Uhr legte das Schiff ab, und das Programm für den Heiligen Abend kam ans Laufen.

Man muss sagen, dass Angebot war so gestaltet, dass sich jeder Gast individuell seine Dosis Weinachten abholen konnte.

Das Angebot:

| 17.00- 18.00 | Foyer | Heißer Glühwein |

| 18.00 -20.30 | Resthaurants | Weihnachtliches Abendessen |

| 20.30 | Cassablanca Bar | Duo „Two for you“ unterhält Sie mit Weihnachtsliedern aus Jazz, Pop und Rock |

| 20.30 - 22.30 | Harry’s Bar | Klassische Weihnachtslieder spielt Ihr Pianist Vitaly Shatov |

| 20:30 | Pazifik-Lounge | Everergreens und Tanzmusik spielt für Sie die Impression Band |

| 21.00 - 22.30 | Atlantik-Show-Lounge | Christmas arround the World - Besinnliche Weihnachten |

| 21.15 | Bordkino | Noel (Spielfilm) |

| 23.15 | Atlantik-Show-Lounge | Christmette |

| 22.30 - 23.30 | Harry’s Bar | Käse-Fondue |

| 23.30 | Pazifik-Lounge | Weihnachtsdisco mit DJ Erik |

Wie wir aus Insiderkreisen erfuhren, hat der Reiseveranstalter das Problem, dass sich die Leute beschweren, die einen über zu wenig Weihnachten und andere über zu viel Weihnachten. Es sind in der Tat viele Alleinreisende, die auf der Kreuzfahrt der Einsamkeit entfliehen wollen, die sie zu Hause gerade am Heiligen Abend spüren würden. Und wie wir fanden, ist der Mix von Weihnachten/Nicht-Weihnachten gelungen.

Nach dem Abendessen, wir wählten den Klassiker, Würstchen und Kartoffelsalat, verbrachten wir den Abend in Harry’s Bar, wo der Barpianist für weihnachtliche musikalische Hintergrunduntermalung sorgte. Zwischendurch kiebitzen wir ab und an bei der Weihnachtsgala in der Atlantik Lounge, das ist der „Große Saal“ in dem die abendlichen Shows stattfinden. Hier traten im Rahmen der Gala sowohl Künstler vom Showensemble als auch musikalische Crewmitglieder auf, der Weihnachtsmann verteilte Geschenke (die man vorher bei ihm abgeliefert hat) und es wurde Besinnliches vorgelesen.

Zum Finale wurde zunächst von verschiedenen Solisten „Stille Nacht“ in den verschiedensten Sprachen gesungen, wobei zum Schluss zusammen mit einem Chor aus Schiffoffizierinnen und Offizieren alle drei deutsche Strophen gesungen wurden, ein wirklich gelungener emotionaler Höhepunkt der Gala.

Ich war vom Tag geschafft und ging ins Bett während Doris noch die Christmette besuchte. Am Vortag wurde wie gewöhnlich, das Tagesprogramm für den Folgetag ausgeteilt. Selbiges ließ aber offen, ob es sich bei der Christmette um einen katholischen, evangelischen oder ökumenischen Gottesdienst handeln würde. Deshalb fragte Doris bei der Dame an der Rezeption nach. Diese wusste es zwar auch nicht ganz genau, war sich aber ziemlich sicher, dass zurzeit an Bord ein ökumenischer Pfarrer sei. Donnerwetter, damit war die Artania ihrer Zeit Jahrzehnte wenn nicht Jahrhunderte voraus, hoffentlich Vorbild und Ansporn für unsere beiden großen Religionen in Deutschland.

Es stellte sich schließlich heraus, dass der Bordpfarrer zur evangelischen Fraktion zählte und vorhatte, einen ökumenischen Gottesdienst abzuhalten.

Fazit:

Man hatte sich wirklich alle erdenkliche Mühe gemacht, überall auf dem Schiff war es sehr schön und geschmackvoll geschmückt, in mehrerer Etappenwaren kleine Überraschungen in der Kabine vorzufinden, erst ein bunter Weihnachtsteller, dann ein kleines Lebkuchenhaus und schließlich noch 2 Schokoladennikoläuse in unserer Kabine. Trotz alledem kam nie die Stimmung und Empfindung auf, die man am Heiligen Abend zu Hause hat.

005. Reisetag - Sonntag, 25.12.2016 (1. Weihnachtsfeiertag) Seetag

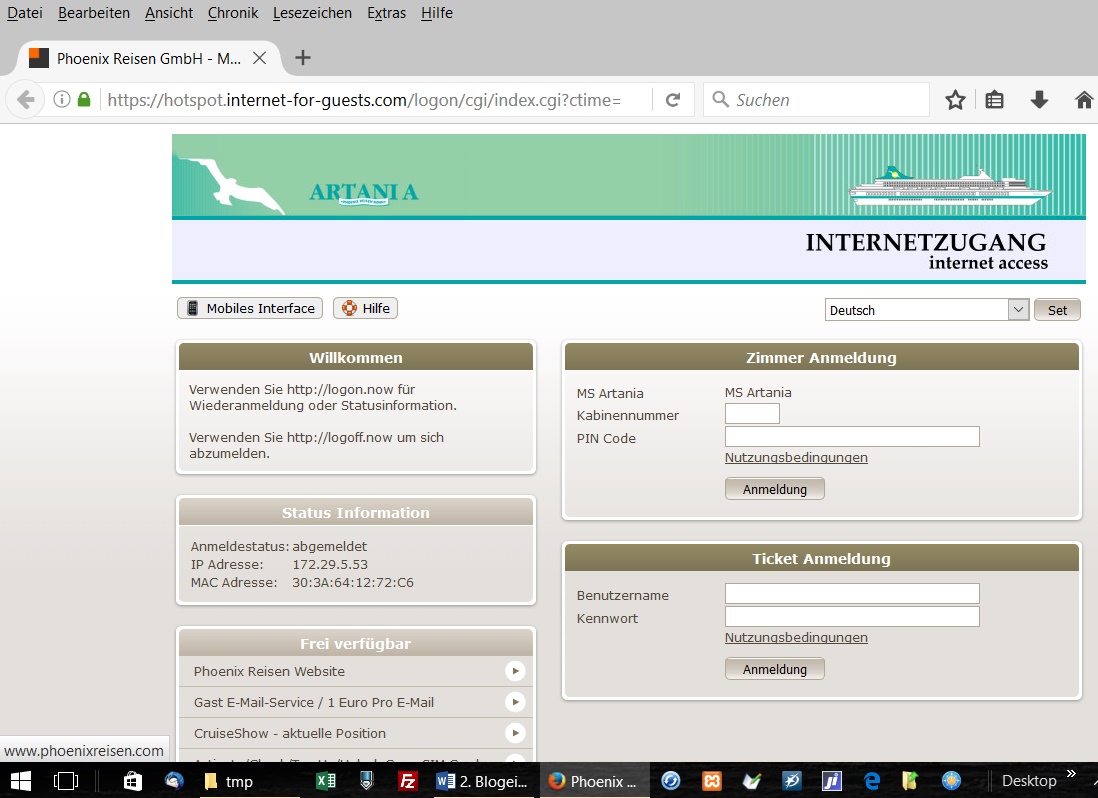

Ich saß am Vormittag wieder mal im Jamaica-Club um für den Blog zu arbeiten. Hier hat auch Sayed, ein Mitarbeiter von Phoenix einen Schreibtisch stehen, hinter dem er sitzt, wenn er seine Sprechstunden, meist 2 x am Tag für jeweils eine Stunde, für die Silber- und Goldpassagiere abhält. Silber- und Goldpassagiere sind diejenigen Mitreisenden, die eine Balkonkabine, also eine gehobenere Kabinenkategorie, gebucht haben. Die meisten Fragen der Gäste betreffen allerdings nicht die „klassischen Themen“ wie Beschwerden, Fragen zum Schiff etc., sondern drehen sich zu 95% um das (kostenpflichte) Schiffs-WLAN im Allgemeinen und den Empfang und das Versenden von Emails im Besonderen. Zwar gibt es ein eng beschriebenes DinA4-Blatt mit einer technischen Beschreibung und Anleitung, aber damit kommen viele Passagiere nicht mit zurecht.

Also erklärt Sayed jedem einzelnen Frager, der mit seinem Smartphone oder Laptop bei ihm auf der Matte steht mit einer Engelsgeduld immer wieder, wie es funktioniert, was es kostet, wie man ein Datenkontingent kaufen kann … und und und.

Jetzt wurde als besonderer Service eine (einmalige) Spezialsprechstunde (auch für Holzklassenpassagiere) eingerichtet, nur zum Thema „Internet“. Der Jamaica-Club war deshalb rappelvoll. Viele Leute hatten gehofft, dass ein Vortrag gehalten wird, der die Technik etwas näher und verständlicher erläutert. Aber es gab nach wie vor nur die individuelle Einzelberatung, was zur Bildungen einer Warteschlange bestehend aus den angepilgerten Fragestellern führte, aus der heraus die ein oder andere Unmutsäußerunge zu hören war.

Ein guter Vortrag mit Beamerprojektionen von Screenshots der Anmeldevorgängen, dem speziellen Phoenix-Online-Formular, Systemmeldungen etc. im Bordkino, gepaart mit verständlichen Erläuterungen wäre in der Tat sinnvoller, effektiver und weniger nervig gewesen, sowohl für den Berater selbst, als auch für die Frager.

Man bedenke, jede neue Etappe der Reise bedeutet auch eine große Anzahl neuer Passagiere, und es startet wieder genau derselbe Fragemarathon.

Armer Sayed!

Nachdem Abendessen summt es im Foyer wie in einem Bienenschwarm. Dutzende von meist philippinischen Servicekräfte den großen Weihnachtsbaum und machten Fotos in allen möglichen Konstellationen; Gruppenfotos, Fotos zu dritt, zu zweit und solo. Was lernen wir daraus? Auf den Philippinen ist der 25.12 der Weihnachtstag und nicht wie bei uns der 24.12.

006. Reisetag - Montag, 26.12.2016 (2. Weihnachtsfeiertag) Funchal/Madeira (Portugal)

Für den Vormittag hatten wir einen Ausflug gebucht, da wir die City von Funchal schon ganz gut kannten, da wir hier schon zweimal waren.

Die Phoenix-Ausflugsbeschreibung las sich wie folgt:

Câmara de Lobos und Cabo Girão (ca. 4 Std; Preis 25,-€)

Ihre Fahrt entlang der Südküste Madeiras führt sie zunächst zum malerischen Fischerdorf Câmara de Lobos, das einst von Sir Winston Churchill auf Gemädeleinwand verewigt wurde. Nach einem kurzen Aufenthalt fahren Sie zum Cabo Girão, dem zweithöchsten Kap der Welt (580 m). Von hier aus haben Sie einen wunderbaren Blick auf die gesamte Bucht von Funchal und tief hinab über den Rand des Kliffs. Die Rückfahrt nach Funchal erfolgt mit Fotostopp am Aussichtspunkt Pico dos Barcelos.

Leser meiner früheren Blogs kennen meine Skepsis organisierten Ausflügen gegenüber, aber dieser Trip war OK. Die zugestandenen „Freizeiten“ an den Fotostopps waren ordentlich bemessen, nicht zu knapp und nicht zu lang. Die angelaufenen Punkte warensehenswert und die Leute waren sehr diszipliniert und haben beim Ein- und Aussteigen im Bus fast gar nicht gedrängelt.

Interessant war die Glasbodenplattform am Cabo Girão. Es kostete schon ein wenig Überwindung, sich der Glasplatte anzuvertrauen unter der es fast 600 Meter freier Fall zu drohen schien.

In Funchal statten wir dem Weihnachtsmarkt, der im Gegensatz zu den deutschen Märkten auch noch einige Tage nach Weihnachten weiter betrieben wurde, noch einen kurzen Besuch ab und pünktlich zum Mittagessen gegen 13:00 Uhr brachte und der Bus zurück zum Schiff.

Nach dem Mittagessen ging ich noch mal kurz von Bord, um in einer Cafebar im Hafenterminal einen Cappuccino zu trinken. Dann als Gast kam man in den Genuss des Internetzugangs. So konnte ich via Facebook dem Rest der Welt schon mal meine Wünsche fürs neue Jahr entbieten. Für alle Fälle hatte ich auch die beiden Schokoladeweihnachtsmänner aus unserer Kabine mitgenommen und die beiden Damen hinter dem Tresen der Cafebar hatten sich sehr darüber gefreut und ich war froh die beiden Kameraden sinnvoll entsorgt zu haben, denn an Dickmachern mangelt es uns auf dem Schiff ja keinesfalls.

Um 17:00 Uhr legte das Schiff ab, gleichzeitig mit der MS Albatros, ein weiteres Schiff der Phoenix-Flotte, das ebenfalls in Funchal lag und ebenso über den großen Teich wollte. Für einige Seemeilen fuhren die Schiffe nebeneinander, die Kapitäne konnten dabei nach Herzenslust die Nebelhörner tuten lassen und die Passagiere winkten sich auf den Außendecks zu.

Das Auslaufspektakel wurde mit einer Austernparty angereichert, allerdings waren schon nach kürzester Zeit die Austern aus und es gab nur noch Butterbrote mit Schnittlauch. Sehr getroffen hat uns dieser Engpass nicht, wir mögen keine Austern, und ein Gläschen Sekt konnte ich noch ergattern.

007. Reisetag - Dienstag, 27.12.2016 Seetag

Am Vormittag geriet ich zeitmäßig etwas in Stress.

- 8.00 Uhr Frühstück

- 9.00 Uhr Fitnessraum

- 10.00 Uhr Vortrag* - „Zeit und Kalender – ein Vortrag zum Jahreswechsel“*

- 11.00 Uhr Schreiben am Blog im Jamaica-Club

Der Rest des Tages wurde zum Stressabbau genutzt.

Die Geschichte unseres Kalenders, Julius Cäsar und Gregor, der islamische Mondkalender, Weihnachts-und Osterdatum, der Stern von Bethlehem, Nikolaus und der Osterhase, Gedanken zur Zeit, die Millenium-Diskussion, Napoleon und Kaiser Wilhelm.

Ein Vortrag Ihres Lektors Prof.Dr. Erich Übelacker in der Atlantik Show-Lounge / Deck 3.

Dieser Vortrag wird auf Kanal 10 im Bordfernsehen übertragen.

008. Reisetag - Mittwoch, 28.12.2016 Seetag

Hacken bei Phoenix leicht gemacht

Wenn diese beiden Lästermäuler - Statler und Waldorf aus der Muppetshow - hier im Blog auftauchen, heißt das, der Blogger hat etwas zu meckern.

Um auf dem Schiff Zugang zum Internet zu bekommen, bietet Phoenix ja diverse Datenpakete und Flatrates zu Preisen zwischen 15,00 € und 699,00 €. (siehe auch Blogeintrag vom 25.12.2016). Um solch ein Paket zu erwerben meldet man sich im Schiffs-WLAN an und zwar mit der Kabinennummer und einem vierstelligen persönlichen PIN-Code, der auf dem Bordausweis aufgedruckt ist. Man wählt das passende Paket und klickt auf „Anmeldung“ und schon kann man surfen und das Bordkonto wird mit dem entsprechenden Betrag belastet.

Dabei ist Doris und mir aufgefallen, dass der PIN-Code nicht eine zufällige Ziffernkombination ist, sondern sich ganz profan aus Tag und Monat des eigenen Geburtstages zusammensetzt. An das Geburtsdatum von einigen Reisenden ranzukommen ist einfach.

Jeden Tag wird in den Restaurants jemand mit Torte und Ständchen gebührend gefeiert. (siehe auch Blogeintrag vom 23.12.2016). Jetzt muss man sich nur noch das Gesicht des Geburtstagskindes merken und wenn dieses in irgendeiner Bar oder Restaurants etwas zu trinken bestellt, wird man die Kabinennummer, die man ja für den Kauf eines Internetpakets noch braucht, erfahren. Denn entweder fragt der Kellner nach der Kabinennummer oder aber er ist einer der hier gar nicht so seltenen Gedächtnisgenies, der die Nummern vieler Passagiere im Kopf hat und diese dann dem Passagier nennt, um sie sich so bestätigen zu lassen.

Unser Gespräch um diese doch recht eklatante Sicherheitslücke bekam ein Phoenix-Mitarbeiter zufällig mit und versuchte unserer Kritik zu entschärfen:

- Es habe einen solchen Vorfall eines unberechtigten Zugriffs noch nie gegeben.

- Der Phoenix-Passagier ist ehrlich.

- Mit denselben Anmeldedaten (Kabinnennummer, Pin) könnten 2 Personen nicht gleichzeitig ins Internet.

- Bei jeder Anmeldung wird die Gerätenummer des Computers oder Smartphones protokolliert und aufgezeichnet.

Am 4. Punkt der Argumente (Protokollierung der Anmeldung) ist zwar ein bischen was dran, bedeutet aber lediglich, ein Hacker sollte Phoenix seine Gerätenummer nicht mitteilen und sich beim "Fremdsurfen" nicht erwischen lassen.

Ich bin zwar kein Hacker, aber ich teile Phoenix trotzdem nicht die Gerätenummer (die sog. MAC-Adresse) meines Netbooks mit. Wozu auch? Denn die würden an der Rezeption bestimmt sehr erstaunt gucken wenn ich Ihnen einen Zettel mit "30:3A:64:12:72:C6" überreichen würde.

Oder man nutzt einfach einen der 6 PCs, die Phoenix den Passagieren im Jamaica-Club zur Verfügung stellt. (Die werden ganz bestimmt noch nicht videoüberwacht.)

Auch wenn bisher in dieser Richtung tatsächlich noch nichts passiert ist, irgendwann wird es passieren, da man sich mit so wenig krimineller Energie einen geldwerten Vorteil verschaffen kann. Und der geprellte Passagier, dessen Daten so missbraucht werden, hat dann halt ein Problem in Form einer Rechnung an der Backe.

009. Reisetag - Donnerstag, 29.12.2016 Seetag

Für heute wurden zwei Open-Air-Veranstaltungen angeboten.

Um 16 Uhr der „MS Artania FernSEEgarten“, angelehnt an die ähnlich klingende ZDF-Sonntagvormittagssendung. Ein bisschen Kochshow, ein wenig Mode, Musik und ein philippinischer Eisschnitzer. Der kühle Wind und mein mäßiges Interesse trieben mich aber schnell wieder in das Schiffsinnere.

Am Abend auf den Achterdecks wurde auf der „White-Lounge-Party mit Tanzhitparade“ jedem Passagier, der in einem weißen Outfit erscheint, ein Freigetränk versprochen. Auch hierüber kann ich nichts berichten, da das Wort „Tanzhitparade“ in meinen Ohren gefährlich klingt, könnte es doch sein, dass das ein Tanzwettbewerb ist, in den man, ehe man sich versieht, von der Reiseleitung reingeschupst wird. Die Chance zu gewinnen wäre sowieso sehr gering, da ich schon am Vormittag den Tango-Tanzkurs geschwänzt hatte.

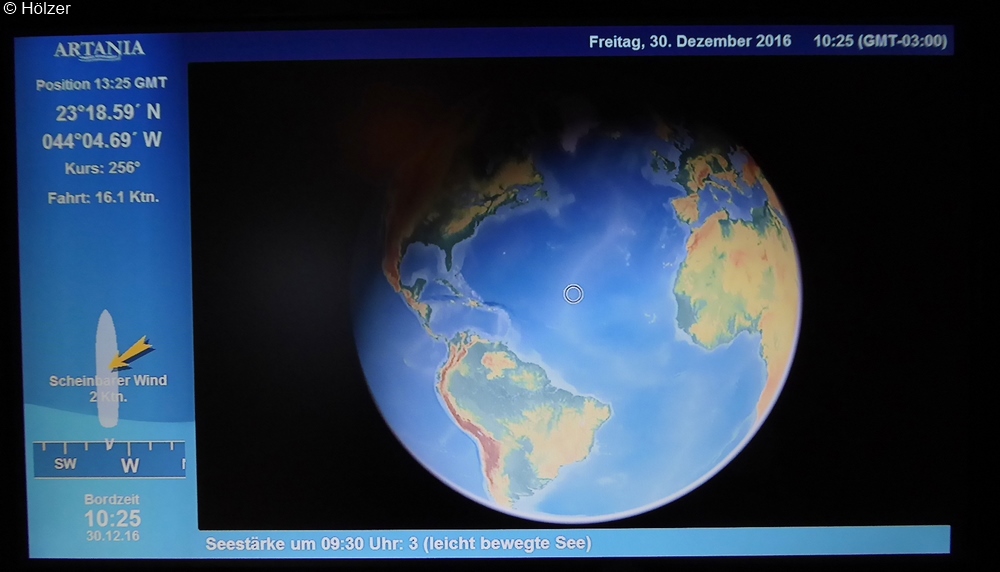

010. Reisetag - Freitag, 30.12.2016 Seetag

Um 11.30 Uhr ist plötzlich der Sommer ausgebrochen. Strahelnder Sonnenschein, kaum Wind und Temperaturen über 20°.

011. Reisetag - Samstag, 31.12.2016 (Silvester) Seetag

Eigentlich ein Seetag wie die anderen vorhergehenden auch. Und dass im Tagesprogramm für den Abend als Bekleidungsvorschlag wieder feiner Zwirn empfohlen wird, schreckt uns auch nicht mehr. Das Gala-Abendessen war eher (erwartungsgemäß) mittelmäßig, aber dafür war das Lido-Buffet-Restaurant mit Luftballons und Luftschlangen schön geschmückt und so langsam kam dann doch Silvesterstimmung auf.

Nach dem Abendessen strömten die Leute entweder in die Admiral-Lounge zur Silvester-Gala-Show oder es zog sie nach oben auf Deck 9 in die Pazifik-Lounge, wo ein Comedy-Programm angesagt war oder sie blieben erst mal, wie wir, in Harry’s Bar, wo uns ein Tischzauberer im Laufe des Abends allerlei Kurzweil verbreiten sollte.. Im Bordkino lief „Dinner For One“ in einer Endlosschleife und am Heck brachte die bordeigene „Impression Band“ ihre Instrumente und Equipment in Position.

Die Küchencrew baute ein riesiges Buffet auf, die Eisschnitzer hatten bereits aus Eisblöcken die Ziffern 2,0,1,6 und die 7 geformt und irgendwelche Heinzelmännchen hatten mit hunderten von Luftballons die Geländer an den hinteren, offenen Außendecks geschmückt.

Es war wirklich sehr beeindruckend, was aufgeboten wurde um den anstehenden Jahreswechsel gebührend zu feiern.

Gegen 23 Uhr wechselnden Doris und ich von Harry’s bar zu den achtern liegenden Außendecks, wo die Party schon im vollen Gange war. Die Band, deren Reportoire durchaus zumindest teilweise auch am Ballermann Gehör gefunden hätte, lockte doch einige Tänzerinnen und Tänzer auf die Tanzfläche.

Da wir im Laufe der Reise schon fünfmal die Uhr um eine Stunde zurückgestellt hatten, war in Deutschland zu dieser Zeit der Silvesterdrops schon weitestgehend gelutscht.

Ab 23.30 Uhr gesellten sich viele Crewmiltglieder zur Silvesterparty. Normalerweise ist es ihnen nicht gestattet, sich außerdienstlich im „Publikumsbereich“ aufzuhalten, aber heute durften sie. Ich schätze mal, so knapp 100 meist junge Menschen machten von dieser Gelegenheit gebrauch.

Kurz vor Mitternacht wurde Sekt und Kreppel (Berliner Pfannkuchen) verteilt, Der Kapitän hielt eine kurze Ansprache und läutete mit der Schiffglocke, die man von der Brücke hierher nach Achtern gebracht hatte, nach kurzem Count-Down das neue Jahr ein.

Frau Gleis-Wiedemann sang „Auld Lang Syne“*

Quelle: Wikipedia

Ich mag dieses Lied sehr gerne und die Darbietung hätte bestimmt etwas Ergreifenden gehabt. Allerdings ging der Gesang total unter, weil die Menschen erwartungsgemäß damit beschäftigt waren sich gegenseitig ein „Frohes neues Jahr 2017“ zu wünschen. Vielleicht wäre es besser gewesen, erst das kleine Feuerwerk abzubrennen und dann das Lied zu singen.

Das kleine Feuerwerk, so wurde es wörtlich im Tagesprogramm angekündigt, entpuppte sich als ein recht ordentliches Spektakel, das zu den Klängen von Georg Friedrich Händels „Wassermusik“ abgebrannt wurde und den Zuschauern etliche Aaahs und Ooohs entlockte.

Mittlerweile war auch das Buffet eröffnet, wobei der Hummer, der mehr als reichlich vorhanden war, wohl die Hauptattraktion war. Da ich durch das erst vor drei Stunden beendete Abendessen und durch den Genuss der wohlschmeckenden Kreppel sehr satt war und ich eh keinen Hummer mag (Was der Bauer nicht kennt…), begnügte ich mich mit einem Frankfurter Würstchen.

Irgendwann hörte die Band auf zu spielen und der Schiffseigene DJ sorgte nahtlos für den musikalischen Nachschub.

Irgendwie hatte ich an diesem Abend den Eindruck, dass die Passagiere in ihrer Gesamtheit mindestens 10 Jahre jünger waren als an den vergangen Tagen.

Ob dieser Eindruck ein bleibender sein wird, wage ich allerdings zu bezweifeln.

Auf jeden Fall gebührt den Organisatoren und den vielen Leuten, die an der Vorbereitung und der Durchführung dieses Silvesterabends gearbeitet haben ein ganz dickes Lob.

Fazit: Weihnachten auf dem Schiff ist gewöhnungsbedürftig, denn Weihnachten ist eigentlich etwas Privates und Persönliches.

Aber Silvester, so wie es hier auf der Artania stattgefunden hat ist OK und hat Spaß gemacht.

012. Reisetag - Sonntag, 01.01.2017(Neujahr) Seetag

Das neue Jahr fing genauso an wie das alte Jahr aufgehört hat - mit einem Büffet.

Ein Jazzfrühschoppen war angesagt. Ich erspare dem Leser bzw. Betrachter weitere Bilder von der „Fresstheke“, es würde ihn mittlerweile langweilen.

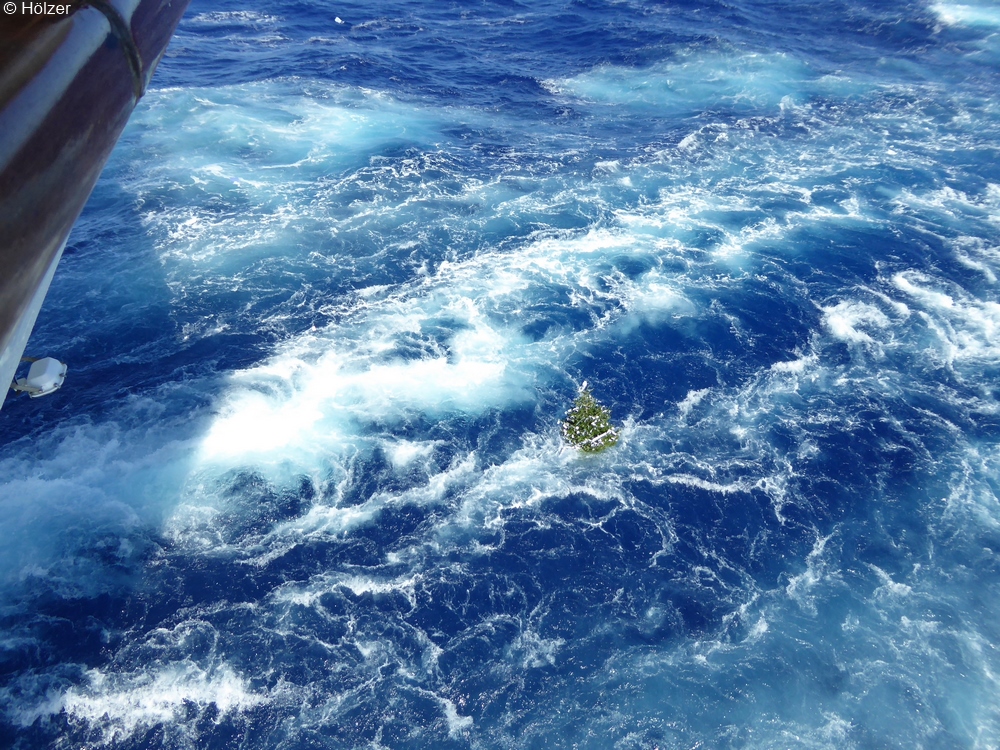

Ein kleiner Unterprogrammpunkt des Frühschoppens war das Überbordwerfen des Wish-Trees.

Der Wish-Tree (Wunschbaum) ist ein Tannenbäumchen, das in Harry’s Bar gestanden hat. Daneben lagen Zettel, Kuli und Bindfaden. Man konnte auf einen Zettel einen Wunsch aufschreiben und den Zettel mittels bereitliegendem Bindfaden am Baum befestigen.

Angeblich soll Neptun dafür sorgen, dass die Wünsche erfüllt werden, wenn man den Baum ins Meer wirft. Nun war es soweit. Zu dieser Zeremonie waren sowohl die Reiseleiter als auch die Musiker, die unentwegt „When the saints go marchin‘ in“ spielten, alle in schwarz gekleidet, als trauere man dem vergangen Jahr nach.. Schließlich landete der Baum im Wasser und die Musiker zogen ab, wobei sie, wer hätte das gedacht, „When the saints go marchin‘ in“ spielten.

Das Ganze erinnert mich sehr an den 1. Wächtersbacher Carnevalverein e.V. 1961, dessen Komitee-Mitglieder am Aschermittwoch alle in schwarze Fräcke gehüllt und Zylinder auf dem Kopf die gerade abgelaufene Fastnachtscampagne zu Grabe tragen.

(Nähere Infos unter www.wcv.info; Webmaster dort ist übrigens Peter Hölzer)

Gegen17.00 Uhr haben wir die erste Möwe entdeckt. Wir näheren uns wieder festem Boden.

013. Reisetag - Montag, 02.01.2017 - Philipsburg / St. Maarten / Niederl. Antillen

Die Atlantiküberquerung ist geschafft und wir machen morgens um acht Uhr an der Pier von Philipsburg fest. Es sind bereits schon drei weitere Kreuzfahrtschiffe da, die MSC Poesia (bis zu 3000 Passagiere), die Celebrity Summit (bis zu 2400 Passagiere) und die Star Legend (Passagierzahl mir nicht bekannt).

Die ursprünglichen Ausflugsangebote hat Phoenix wieder gestrichen, über die Gründe kann man nur spekulieren. Vor zwei Jahren waren wir ja bei unserer Südamerikarundreise schon mal hier und da haben wir die Unzuverlässigkeit unseres Busses gepaart mit chaotischen Verkehrsbedingungen erlebt. (siehe Reiseblog Südamerika 12. Blogeintrag zum 31.3.2015 )

Deshalb gingen wir unseren ersten Tag in der neuen Welt locker an. Mit dem Wassertaxi wollten wir ins nahegelegene touristische Zentrum. Hierzu musste zunächst eine schwierige Entscheidung getroffen werden. Die einfache Fahrt kostet 5 US-Dollar, die Tageskarte für belieb viele Fahrten hin und her kostet 7 Dollar. Wir entschieden und für die Tagesflatrate. Hierzu legte die Kassiererin jedem von uns ein Papierbändchen um das Handgelenk, wie man es auch von All-Inklusive-Ferienanlagen kennt. Das Wassertaxi entpuppte sich als ausgewachsener „Wasserbus“ mit Platz für 150 Passagiere.

Im Zentrum angekommen lehnten wir erst mal das Angebot für den 2 Strandliegen, einen Sonnenschirm und 5 Flaschen Bier für schlappe 25 Dollar ab. Also raus aus dem touristischen Trubel und etwas weiter von der Strand- und Uferpromenade weg. Dort war es aber so uninteressant und auch ein wenig schäbig, dass selbst wir keinerlei touristischen Honig daraus saugen konnten und kehrten reumütig Richtung Meer zurück. Hier fanden wir auch eine Strandbar mit WLAN. Jeder von uns mit einer Dose Cola (a 2 US-Dollar) und dem WLAN-Passwort („layback246“) bewaffnet nahmen wir Platz und waren nach 6 Tagen Internetabstinenz wieder mit dem Welt verbunden. Ich konnte den 2. Blogeintrag online stellen, was aber nicht ganz so einfach war, weil, obwohl im Schatten sitzend, das Display des Netbooks kaum lesbar war und die Suche nach dem Mauszeiger geriet zum Geduldspiel.

Buden, Bars und Restaurants, meist aus Holz und immer bunt und farbenfroh, Musiker mit Steeldrums, Touristenpreise (Hamburger mit Pommes 22 Dollar), so stellte sich dar Ort uns dar. Irgendwann waren wir wieder am Hafen, setzen und auf eine Bank um ein wenig Kreuzfahrtpassagiere zu beobachten.

Um 15.30, rechtzeitig zur Kaffeestunde waren wir wieder auf dem Schiff. Und für das ausgefallene Mittagessen gab es Kuchen und Sandwiches.

Als die Artania um 20.00 Uhr ablegte hatten wir immer noch unser Wassertaxiflatratebändchen um und wussten jetzt, dass das einfache Ticket für 5 Dollar genügt hätte.

014. Reisetag - Dienstag, 03.01.2017 - Virgin Gorda / British Virgin Islands

Diese Karibikinselchen (22 km2) hat gerade mal knapp 400 Einwohner und keine Pier, die groß genug ist, dass wir anlegen können. Also liegen wir auf Reede, d.h. das Schiff hat ca. 1 Seemeile vor Spanish Town, dem Hauptort der Insel den Anker geworfen. Mit den Tenderbooten (das sind die Rettungsboote vom Schiff, die als schwimmende Shuttlebusse eingesetzt werden) kommen wir gegen 10.00 Uhr an Land.

Die Attraktion der Insel ist der Strand „The Bath“, ein Strand, an dem gewaltige Granitblöcke eine zum Meer hin offene Grotte bilden. Allerdings haben wir den Ausflug dorthin nicht gebucht und marschieren auf eigene Faust durch den Ort. Große Sensationen gibt es nicht zu berichten.

Eine Henne mit Küken überquert die Straße, ein blühender Strauch der von bunten Schmetterlingen besucht wird, erregt unsere Aufmerksamkeit und ein Gemüseverkäufer, der einen Tisch mit seiner spärlichen Auslage auf einem Parkplatz aufgestellt hat. Mit Letzterem kommen wir ins Geschäft. Eine Handvoll Tomaten wechseln für 2 US-Dollar den Besitzer. Klar, dass er uns mit dem Preis übers Ohr gehauen hat, aber was soll’s. Zum Trost schenkt er uns noch zusätzlich zwei weitere Tomätchen.

In der Nähe des Anlegers für die Tenderboote in einer Bar trinken wir jeder noch eine Dose Cola (a 2 Dollar), denn dafür verrät und die Dame hinter dem Tresen das WLAN-Passwort („abolute1“). 2 Dollar scheint wohl in der Karibik eine Standardpreiseinheit zu sein.

Pünktlich zum Mittagessen sind wir auf der Artania zurück. Die Tomaten schmeckten übrigens nicht schlecht, allerdings blieb die von mir erwartete Geschmacksexplosion am Gaumen aus.

Um 14.00 Uhr wurde der Anker gelichtet und das morgige Ziel angesteuert.

015. Reisetag - Mittwoch, 04.01.2017 - La Romana / Dominikanische Republik

Heute stand ein ganz spezieller Ausflug auf der Tagesordnung. Der Hafenagent fuhr Doris und mich, sowie zwei weitere Damen mit seinem Minivan zu einer Zahnarztpraxis. Organisiert hatte diese Tour die Ärztin vom Schiffshospital, weil mich seit einigen Tagen entzündetes Zahnfleisch nervte, nicht besonders schlimm, aber es musste doch behandelt werden. Die beiden anderen Damen hatten auch Zahnprobleme und Doris fuhr als seelische Betreuung bei diesen Sammeltransport mit.

Die Fahrt dauerte nur wenige Minuten und die Praxis machte einen guten, sauberen modernen Eindruck. Man bot uns Tee und Kaffee an, es gab freies WLAN und ein riesiges Aquarium im Warte- und Behandlungszimmer soll beruhigend auf die Patienten wirken.s

Bevor wir irgendjemanden über Art und Umfang der dentalen Beschwerden berichten konnten, wurden wir zunächst alle erst mal geröntgt und zwar gründlich. Es wurde eine 180°-Aufnahme gemacht, d.h. das gesamte Gebiss wurde in seiner voller Schönheit von links nach rechts auf Röntgenfilm gebannt. Da hatte Doris aber Glück, das man sie nicht auch gleich mit durchleuchtet hatte.

Schließlich wurde ich von der Zahnärztin gefragt, wo der Schuh drückt. Zahnfleischentzündung um einen künstlichen Zahn, einem Implantat. Kein Problem, da wird das Zahnfleisch ein wenig angehoben und gesäubert. Die Unterhaltung lief auf Englisch, was insofern ein wenig problematisch war, weil das Englisch der Ärztin wegen des spanischen Akzents sehr schwer zu verstehen war und mein Schulenglisch auch nicht das Beste ist. Aber ich war dennoch gut vorbereite, denn ich hatte mir vorher aus dem Wörterbuch extra folgende Vokabeln rausgesucht:

- Zahnfleisch - gum

- Implantat - implant

- lokale Betäubung - local anethesia

Ich nahm auf dem einen Behandlungsstuhl Platz und auf dem zweiten Behandlungsstuhl in diesem Raum eine der beiden Reisekolleginnen. Ich bekam meine „local anesthesia“. Aber dann die wurde mir aber noch Blut abgenommen. Das würde gebraucht, weil man damit ein körpereigenes Plasma herstellen würde, das in oder um das Implantat eingebracht werden soll, weil das gut für die Heilung wäre.

Dann geschah erst mal lange nichts, weil meine Reisekollegin im Nachbarstuhl behandelt wurde. Als sie fertig war, musste ich meinen Stuhl verlassen und auf dem Ihren Platz nehmen. Als man mir dann auch noch einen fabrikneuen grünen Umhang brachte, so wie ihn in der Schwarzwaldklinik die Chirurgen tragen und diesen anziehen sollte, schwante mir nichts Gutes. Mit Skalpell wurde der Kiefer und Impantat freigelegt, mit einem Kratzhaken lange und ausgiebig und vor allem mit viel Kraftaufwand gekratzt und geschabt. Ein Hoch auf die „local anethesia“, man spürte wirklich überhaupt nichts.

Nach einer gefühlten Ewigkeit zeigte mir die Zahnärztin stolz ein Röhrchen mit einer hellbraunen Masse. Es war das Plasma, was man aus meinem Blut mittlerweile erzeugt hatte und mit einem ordentlichen Schuss Penicillin veredelt worden war. Das Gebräu wurde nun irgendwie in das Loch, das man mir irgendwo im Mund gegraben hatte, eingebracht. Das Ganze wurde schließlich mit viel schwarzem Bindfaden wieder zugenäht und verknotet. Die dafür notwendigen handwerklichen Fähigkeiten der Ärztin konnte ich dadurch ganz gut würdigen und erkennen, weil sich so ganz langsam meine geliebte Anethesia aus dem Staub machte. Mein verhaltenes Wehklagen über den Verlust meiner Freundin ließ die Zahnärztin relativ kalt und irgendwann war die schier endlose Nadelarbeit auch zu Ende und wirklich schlimm war die Sache nun tatsächlich nicht gewesen.

Man führte mich nun in eine Art Wohnzimmer, platzierte mich in einen bequemen Sessel, nicht ohne mir vorher noch ein Nackenhörnchen anzulegen, schaltet den Fernseher an und maß mir den Blutdruck, der erwartungsgemäß weit über normal lag (ich bin nämlich nicht unbedingt ein Held).

Als Belohnung für meine Tapferkeit strich mit die Zahnärztin liebevoll über den Kopf und sprach tröstende Worte und als Zugabe spendierte sie mir gegen aufkommendes postoperatives Aua noch eine Spritze in den Allerwertesten.

Der Service in dieser Praxis war wirklich erste Klasse und die Rechnung auch: 1.500 US-Dollar, zu entrichten in bar oder per Kreditkarte und vor allem sofort.

Da fielen hinterher die 51 Dollar in der Apotheke für ein Antibiotikum, 6 Schmerz- und entzündungshemmende Tabletten und ein Spray kaum noch ins Gewicht.

1.500 Dollar sei wirklich ein unverschämter Preis meinte später auch die Schiffärztin. Sogar in Singapur würde so eine Behandlung höchstens 1000 Dollar kosten und sie war bisher der Meinung, dass es dort am teuersten auf der Welt sei.

Aber man bedenke, es wurde ja auch wirklich viel teurer Faden vernäht.

Der rein touristische Teil an diesem Tag fiel bei uns übrigens komplett aus.

016. Reisetag - Donnerstag, 05.01.2017 - Halbinsel Samaná / Dominikanische Republik

Da ich mir gestern gleich nach der Behandlung noch eine ordentliche Dosis Ibuprofen genehmigt hatte (4 x 400 mg) und die Backe eine Zeitlang mit den eiskalten Getränkedosen, die ich mit aus der kabineneigenen Minibar ausgeliehen hatte, gut gekühlt hatte, war ich heute absolut schmerzfrei.

Ich sollte mich trotzdem schonen und die Sonne meiden. Schonen kann ich gut, aber Sonne meiden in der Karibik ist ganz schön schwierig.

Wir lagen heute ziemlich weit draußen auf Reede und eine einzelne Tenderfahrt dauerte recht lange, nämlich 20 Minuten.

Rund um den Anleger des Tenders war viel touristischer Rummel. Einen kleinen Ausflug mit einer Moped- Rikscha hätte man z.B. machen können, aber so richtig Lust hatte wir nicht, da uns trotz wortgewaltiger Erklärung des Fahrers Ziele und Umfang der Fahrt ganz klar wurden.

Also machten wir nur einen kleinen Spaziergang entlang der Uferpromenade. Wir besichtigten eine alte Kirche. Im Reiseführer ist über sie vermerkt, dass man sie Ende des 19. Jahrhunderts in England abrissen hat, die Steine hierher verschiffte und das Ganze dann hier wieder aufbaute.

Viel mehr gibt es heute auch nicht zu berichten. Vielleicht noch, dass gestern das Filmteam für „Verrückt nach Meer“ an Bord gekommen ist, zusammen mit „Reiseleiter Bernd“ (Phoenix-Mitarbeiter Bernd Wallisch), der schon in vielen Verrückt-Nach-Meer-Episoden ins Bild gesetzt worden war und den Hardcore-Fans dieser Sendung sicher ein Begriff ist (neben Kapitän Hansen, Dr. Winnie Koller und Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis).

Bei der Grillparty am heutigen Abend, die unter dem Titel „Karibisches BBQ“ lief wurde schon fleißig gefilmt.

Das Grillgut war von ausgezeichneter Qualität. Der Rindfleischspieß zum Beispiel brauchte den Vergleich mit einem Steak bei Maredo nicht zu fürchten. Heute Abend war alles stimmig, von der Deko, der Musik bis zur Eistheke. Großes Lob an die Küchen- und Restaurantcrew.

Zu den flambierten Bananen paste sehr gut das Chilli-Schololadeneis.

Die beleuchteten Säulen waren übrigens ganz aus Eis

017. Reisetag - Freitag, 06.01.2017 - Grand Turk / Turcs & Caicos

Grand Turk ist die größte Insel der Turks-Inseln, welche gemeinsam mit den etwa 30 km nordwestlich gelegenen Caicos-Inseln das britische Überseegebiet der Turks- und Caicosinseln bilden.

Schon früh um 7.00 Uhr machten wir an der Pier fest. Als wir um 8.30 Uhr auf dem Promenadendeck auf dem Weg zum Frühstück waren, tauchte neben uns plötzlich wie von Geisterhand der riesige Bug der Carnival Sunshine auf, ein Kreuzfahrer für 3000 Passagiere und machte neben und an der Pier fest.

Wie meistens kamen wir vor 10.00 Uhr nicht von Bord, denn in der Ruhe liegt die Kraft.

Das Gebiet um die Pier war rein touristischer Natur. Restaurants, Boutiquen, Souvenierläden, Buden, an denen man Schnorchel- und Bootstouren buchen konnte.

Daran schloss sich gleich ein großer Sandstrand an, auf den wir gleich zusteuerten. Schuhe aus, Hosenbeine hochgekrempelt und ab durch das seichte, warme türkisfarbene Wasser.

Auf dem Rückweg nahmen wir einen Drink an einer Strandbude, wo es selbstverständlich freies WLAN gab. Deutschland ist dagegen in Bezug auf öffentlichen freien Internetzugang ein rückständiges Entwicklungsland.

Aber solch trübe Gedanken verfliegen hier schnell, weil man hier auch ohne weißen Rum das Bacardi-Feeling einstellt - Karibik wie aus dem Bilderbuch.

Um 11.00 Uhr konnten wir von unserer Strandbar aus beobachten, wie unsere Artania ablegte. Wir hatten natürlich nicht vor lauter Glückseligkeit unser Schiff verpasst, sondern die Artania musste Platz machen für einen weiteren US-Riesen, die „Regal Princess“, die im Anmarsch war. Die Artania warf ein wenig außerhalb den Anker und gegen 1.00 Uhr fuhren wir mit dem Tenderboot zurück zu unserem Schiff.

Gestern bat die Kreuzfahrtdirektion per Lautsprecherdurchsage darum, dass die ins Tenderboot Einsteigenden doch bitte nach hinten durchrutschen sollen, damit die folgenden Passagiere nicht über vorne Sitzenden steigen müssen.

Aber ob man einem Ochs ins Horn petzt oder der berühmte Sack Reis in China …

Es täte mir ja ganz ganz furchtbar leid, wenn ich beim nächstenmal, natürlich vollkommen unabsichtlich, so einem Vornesitzer auf die Füße treten würde.

Um 14.00 Uhr legte die Artania ab, mit Ziel Havanna.

018. Reisetag - Samstag, 07.01.2017 - Seetag

Am Vormittag saß ich wieder mal am „beinahe schönstem Arbeitsplatz der Welt“ ,im Jamaica Club, und bereite schon mal so weit als möglich das Hochladen des 3. Blogeintrags vor. Ich hoffe das wird morgen in Havanna klappen.

Ich habe mich über die bisherigen ermunternden Gästebucheinträge gefreut und auch einige persönliche Mails erhalten, in denen sich die Absender positiv über den Blog äußern. Außerdem haben sich mittlerweile über 50 Abonnenten für den Blog-Newsletter angemeldet, die dann automatisch benachrichtigt werden, wenn ein neuer Blogeintrag wieder online geht. Da macht die Arbeit am Blog natürlich doppelt Spaß.

Der Höhepunkt des Tages war sicherlich der Frühschoppen, der mit Freibier, Leberkäse, Weißwurst,Laugenbrezeln und Stimmungsmusik immer wieder die Massen anzieht. Der Frohsinn dauert genau 60 Minuten, nämlich von 11.00 Uhr - 12.00 Uhr, dann stoppt augenblicklich der Freibiernachschub und die Leckereien werden unbarmherzig weggetragen. Es ist schwer, die Zeit bis zum Mittagessen um 12.30 Uhr zur überbrücken. Aber es wird ja auf jeder Reiseetappe eine Wiederauflage geben und es liegen noch 6 weitere Etappen vor uns.

019. Reisetag - Sonntag, 08.01.2017 - Havanna/Kuba Seetag

Bereits gestern Abend gab es eine kurze Durchsage, dass auf Grund der Wetterlage der Hafen von Havanna gesperrt sein könnte. In der Nacht fing das Schiff dann auch tatsächlich an zu schaukeln und am Morgen schwankte es zwar ganz ordentlich, aber nicht so stark, dass es sich lohnen würde, darüber extra zu bereichten. Um 10.00 Uhr sollten wir planmäßig einlaufen, aber bis 9.30 Uhr gab es keinerlei Infos oder Durchsagen, ein schlechtes Zeichen. Dann war es offiziell, der Hafen ist gesperrt und wir würden bis auf unbestimmte Zeit Warteschleifen in gebührendem Abstand vor Havanna drehen.

Das Filmteam von "Verückt nach Meer" war sofort in Aktion und interviewte Reiseleiter Bernd zur derzeitigen Lage

Am Nachmittag gab es die nächste Information. Der Hafen wird frühestens am nächsten Morgen um 7.00 Uhr geöffnet.

Da wir 3 Tage in Havanna liegen würden, trifft uns der „verlorene“ Tag nicht ganz so hart. Schlechter sind da die Passagiere dran, die morgen das Schiff verlassen wollen, um nach Hause zu fliegen.

Eine Stunde später wurde die Information dahingehend präzisiert, dass wir ja nicht nur die Hafeneinfahrt benötigen, sondern auch eine passende Pier brauchen, um anlegen zu können. Deshalb müssen wir morgen auf die Abfahrt der MSC OPERA warten, die die Einfahrt noch geschafft hat und ihren Liegenplatz erst morgen um 14.00 Uhr verlassen wird. Vor 15.00 Uhr ist an ein Anlegen gar nicht zu denken.

Jetzt kommt Phoenix richtig ins Rotieren, nicht nur auf dem Schiff, sondern auch in der Zentrale in Bonn. Die Vormittagsflieger nach Europa werden nicht mehr erreicht und es müssen etliche Passagiere irgendwie umgebucht werden. Das gesamte Ausflugsprogramm ist hinfällig bzw. wird teilweise neu terminiert.

Da wir weder nach Hause fliegen noch Ausflüge gebucht haben, sind wir immer noch relativ gelassen. Die Reiseleitung öffnet den Weinkeller und spendiert vor dem Abendessen ein Gläschen Grauburgunder Spätlese, um die Gemüter etwas zu beruhigen.

Erst als wir am Abend mit dem Tagesprogramm für den folgenden Tag auch noch die Information erhalten, dass die Abfahrt aus Havanna am dritten Tag nicht um 20.00 Uhr, sondern bereits um 12.00 Uhr erfolgen soll, entfährt uns das böse Wort, das mit „Sch…“ anfängt.

020. Reisetag - Montag, 09.01.2017 - Havanna/Kuba

Zum Frühstück gab es heute Sekt - warum wohl? Die Meldung, dass der Hafen immer noch geschlossen ist, und eine Einfahrt heute früh sowieso nicht möglich gewesen wäre. hebt die Stimmung auch nicht unbedingt.

Nach dem Frühstück ging ich wieder in mein „Büro“, dem Jamaica-Club und notiere die aktuellen Entwicklungen in mein Netbook.

Der Kapitän, Jens Thorn, ein typischer, alter Seebär, kommt zufällig vorbei und erzählt, dass ihm die kubanischen Behörden „bis hier“ stünden. Emails werden nicht beantwortet und das Telefon wird nicht abgehoben. Er weiß, dass die Windstärke im Hafen höchsten 4 beträgt und eine Einfahrt absolut unproblematisch sei, aber wenn die Behörden nicht wollen, dann wollen sie nicht.

Drei Mitarbeiter von Phoenix kommen vorbei und erklären, sie seien ein „Einarmiger Bandit“. Man drückt gegen den Arm des männlichen Teils des Spielautomaten und jeder der drei humanoiden Komponenten zieht unter Absonderung spielautomattypischer Geräusche eine Frucht aus dem Hut. Bei drei gleichen Früchten gewinnt man einen Cocktail.

Phoenix zieht wirklich alle Register.

Am Nachmittag gegen 16:00 Uhr machen wir endlich an der Pier fest. Es gibt zwar vielleicht 10 Piers jeweils mit Hafengebäude, aber lediglich bei unserem Anleger ist das Gebäude noch halbwegs intakt, bei den anderen handelt es sich eher um Ruinen. An der Pass-Stempelstelle hatte es sich noch einmal ein wenig geknäuelt, aber um 17.30 Uhr standen wir tatsächlich mit beiden Füßen auf festem Boden in Havanna. Wir lagen mit der Artania direkt in der Altstadt, sodass wir bequem zu Fuß alle Wichtigen Sehenswürdigkeiten erreichen konnten.

Paläste, Museen, Kirchen, Wohngebäude im Kolonialstil und viele großzügig angelegte Plätze und die gepflasterten Straßen und Gassen geben der Altstadt ein ganz besonderes Flair, schwer zu beschreiben. Vielleicht ein wenig vergleichbar mit dem French Quarter in New Orleans.

Natürlich stechen an Uferstraße die Oldtimer ins Auge, die als Taxen und Ausflugsfahrzeuge eingesetzt werden. Da gibt es alte klapprige Rostlauben und tiptop im Schuss gehaltene chromblitzende Schätzchen, sowohl als Cabrios als auch geschlossene Limousinen. Aber auch Motorad- und Fahrradrikschas stehen zur Verfügung.

Es wurde dann sehr schnell dunkel und man orientierte sich natürlich an den besser beleuchteten Gassen und mied die dunklen Straßen. In und um die vielen Restaurants wurde fleißig musiziert und wir ließen uns ziellos treiben, denn es gab immer irgendwo etwas zu sehen oder zu bestaunen. So seien hier nur zwei Beispiele genannt; der Bierausschank, in dem man das Bier in einem 3-Liter-Glaszylinder zum Selbstzapfen serviert bekommt und das Restaurant, das einem Kloster nachempfunden ist und die Kellner in Mönchskutten gehüllt sind.

021. Reisetag - Dienstag, 10.01.2017 - Havanna/Kuba

Entgegen unseren sonstigen Gepflogenheiten traten wir unseren Landgang nicht erst um 10.00 Uhr sondern bereits um 9.00 Uhr an, denn um 11.00 hieß es schon wieder - „alle Mann an Bord!“. Zwar war für die Abfahrt nach wie vor 12.00 Uhr vorgesehen und normalerweise ist eine halbe Stunde vor Abfahrt der letzte Einschiffungstermin, aber für 11.15 Uhr war die Rettungsübung angesetzt, die seltsamerweise auch wir dieses Mal wieder absolvieren mussten, obwohl wir ja schon eine in Genua absolviert hatten. Man hat uns von der knappen Zeit also noch mal eine halbe Stunde weggenommen.

Wir wandelten zunächst noch einmal auf unseren gestrigen Spuren, dieses Mal im Hellen. Uns fallen Schlangen vor Banken, Wechselstuben und Geldtransfer-Dienstleister (z.B. Western Union) auf, die alle erst um 10.00 Uhr öffnen. Die Auslagen und Angebote in den wenigen Lebensmittelgeschäften, wie Bäckereien oder Fleischereien in und um den touristischen Kern der Altstadt sind eher dürftig.

Für den Rückweg zum Schiff entschieden wir uns für einen Weg durch ein Sträßchen einen Block weiter parallel zur Touristenmeile. Da sah die Welt schon anders aus. Viele von der Substanz her schöne alte Gebäude sind dem Verfall preisgegeben.

Im Hafengebäude wurde erneut von den kubanischen Behördenunser Pass und das Gepäck gecheckt, was aber dieses Mal relativ zügig abging und trafen pünktlich am Schiff ein.

Um 12.00 hieß es wieder mal „Leinen los“ und unser nächstes Ziel hieß: Cozumel in Mexico:

022. Reisetag - Mittwoch, 11.01.2017 - Cozumel/Mexico

So Ärgerlich die Umstände um den verkürzten Aufenthalt in Havanna auch waren, die Phoenix-Reiseleitung auf der Artania und die Phoenix-Mitarbeiter am Sitz der Firma in Bonn habbeziehen. Außerordentliches geleistet.

Praktisch gleichzeitig gingen 500 Passagiere von Bord während 600 neue einschiffen wollten und ihre Kabinen beziehen.

Normalerweise wird das Gros der Abreisenden vormittags mit Bussen zum Flughafen gebracht und am Nachmittag gegen 16.00 Uhr checken die Neuen ein. Das geschah jetzt alles gleichzeitig - rein und raus.

Vorher mussten Flüge umgebucht werden, das Ausflugsprogramm war ja in sich zusammengefallen und wurde neu organisiert

Ich wurde vom Filmteam „Verrückt nach Meer“ zum Thema „verkorkstes Havanna“ interviewt und gefilmt. Aber da aber ca. 80% des gedrehten Materials dem Filmschnitt zum Opfer fällt, wird meine Fernsehkariere wohl noch etwas warten müssen.

Als kleines Trostpflaster legten wir heute außerplanmäßig Cozumel/Mexico an, anstatt einen Tag auf See zu verbringen. Dies war dadurch möglich, dass wir ja gestern 8 Stunden früher als geplant Havanna verlassen mussten.

Die Kreuzfahrer „Mein Schiff 4“ und die „Norwegian Pearl“ waren schon da, beides Schiffe für jeweils 2500 bzw. 3000 Passagiere.

Aber die Gegend um die Pier war darauf vorbereitet, Duzende Schmuck- und Uhrengeschäfte, unzählige Andenkenläden, Cafés und Kneipen, laute Techno-Musik.

Wer Kultur wollte, musste Ausflüge machen, z.B. nach Chichén Itzá zu den Ruinen und einer gut erhalten Pyramide der Maya.

Da wir diese Kulturstätten vor einigen Jahren schon besucht hatten, blieben wir hier am mexikanischen Ballermann, suchten uns etwas Abseits in einer Seitenstraße eine Kneipe (natürlich mit WLAN) und gingen den Tag locker an.

Am Nachmittag gingen wir in ein nahegelegen Kaufhaus ein wenig shoppen. Wir hatten gesehen, dass von dort unzählige Crew-Mitglieder bepackt mit Plastiktüten herkamen, ein Indiz dafür, dass dort kein Touristennepp stattfindet. Und so war es. Wir erstanden noch etwas Hausrat für unsere Kabine, z.B. weitere Kleiderbügel, Plastikschüsselchen zu Aufbewahrung von Krimskrams, der sonst lose auf dem Schreibtisch rumfliegt und sonst noch dies und das.

Wir verließen den Hafen von Cozumel erst um 23.00 Uhr, denn unser nächstes Ziel, Costa Maya, ist nur 135 Seemeilen entfernt. Bei einer Geschwindigkeit von 15 Knoten, schaffen wir das in 135:15 = 9 Stunden.

023. Reisetag - Donnerstag, 12.01.2017 - Costa Maya/Mexico

Costa Maya, gelegen auf der Halbinsel Yucatán ist kein Ort, sondern nur eine Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe mit einem reinen touristischen Areal - eine künstliche "Plasrikwelt". Wohnen tut hier niemand.

Neben der Artania liegt die Norwegian Getaway, ein in der Meyer Werft gebautes Schiff (Kosten 600 Mio. €) für 4000 Passagiere. Aber keine Sorge, die Commercial Area rund um die Pier war groß genug für die Passagiere beider Schiffe. Der unvermeidliche Schmuck- und Diamantenladen, unzählige Andenkenläden, Restaurants, Bars, Poollandschaften, ein kleiner künstlicher Stand mit einer kleinen künstlichen Lagune, Live Musik. Man konnte sich massieren lassen oder für 35 $ Delfine streicheln, die in viel zu kleinen Becken gehalten wurden.

Jedenfalls wurde das wohl alles so für den amerikanischen Kreuzfahrtmarkt eingerichtet und designt.

Im Großen und Ganzen war das Areal sehr hübsch und geschmackvoll angelegt.

Von einem kleinen Aussichtsturm sahen wir, dass sich etwas weiter außerhalb der „Commercial Area" ein Gebäude mit der Aufschrift „Museo Maya“ befand. Dieses steuerten wir an, vorbei an den unzähligen Taxifahrern und offenen Transportbussen, die uns ihre Dienste feilboten. Das Museum jedoch war gar nicht in Betrieb. Also ging es weiter vorbei an einer Replik einer Mayapyramide zu einem Spaßbad mit angeschlossenem Erlebnis- und Abenteuerpark, welches ebenfalls dem Baustil der Mayas nachempfunden war- Eintritt 75 US-$. Selbst wenn wir hätten baden wollen und auf den großen Wasserrutschen hätten rutschen wollen, wir hätten es sich noch einmal gründlich überlegt.

Nervenkitze! Aus einer Höhe von vielleicht 30 Meter drehten sich 4 Männer wie bei einem Kettenkarussell, nur durch ein Seil um Bauch und Bein gesichert. Mit jeder Umdrehung wurde auf einer Rolle an der Spitze der Stange etwas Seil freigegeben, sodass sich die Männer langsam dem Erdboden näherten.

Da es sonst überhaupt nichts gab, was man sich noch hätte anschauen wollen, gingen wir zurück ins „Vergnügungsviertel", denn zu einer Fahrt in den nächstgelegenen „richtigen Ort“ hatten wir keine Lust und machten lieber einen auf faulen Touristen, teils auf dem Schiff, teils im „Vergnügungsviertel“.

Um 20.00 Uhr hieß es wieder „Leinen los“ mit Ziel Belize.

024. Reisetag - Freitag, 13.01.2017 - Belize City/Belize

Belize hieß bis 1981 Britisch Honduras und liegt, wie unser gestriges Ziel in Mexico, auf der Halbinsel Yukatan.

Obwohl in der Nacht die Uhren um eine Stunde zurückgestellt wurden (zum siebenten Mal auf dieser Reise), war das Aufstehen um 5.30 Uhr eine echte Herausforderung. Aber bereits um 7.20 Uhr sollte ja unser Ausflug „Bootsfahrt auf dem Old River“ stattfinden.

Wir ankerten 2 - 3 Seemeilen vor Belize City und wurden, tenderten aber nicht mit den schiffseigenen Booten, sondern wurden von einheimischen Katamaranen an Land gebracht.

Dort stiegen wir und noch ca. 149 weitere Passagiere in die drei bereitstehenden Ausflugsboote um. Nach einigen Seemeilen in Küstennähe bogen wir in die Mündung des Beize River, auch Old River genannt, ein. Die Ufer waren zunächst von Mangroven gesäumt aber nach einiger Zeit war man mitten im tropischen Regenwald. Der Führer, ein echtes Original, lachte gerne und hatte anscheinend Spaß daran uns Touris die Tier- und Pflanzenwelt zu erklären. Seine Ausführungen erfolgten zwar in Englisch, aber er sprach langsam, deutlich und laut genug, die Außenborder zu übertönen, sodass er gut zu verstehen war.

Wir sahen zwei Leguane, ein Krokodil, einige Brüllaffen (allerdings sehr weit und sehr hoch auf den Bäumen), mehrere Vogelarten, darunter den selten zu beobachteten Turkan, eine kleine Kolonie Fledermäuse und sogar einige Delfine hatten sich in den Fluss verirrt.

Vor allem aber hat uns die Fahrt selbst durch den grünen Dschungel gefallen.

Nachdem wir gut 3 Stunden unterwegs gewesen waren, gab es eine kurze Pippi-Pause an einem am Ufer gelegenen Ressort und zurück ging es dann im Expresstempo. Als wir wieder die Flussmündung erreicht hatte wurde noch der dritte Außenborder angeworfen und so nochmal einen Zahn zugelegt.

Rund um die Bootsanleger befand man sich im normalen Trubel mit Andenkenläden und Restaurants.

Die Schmuckladenkette "Diamonds International" findet man an jeder Pier in der Karibik, wo amerikanische Kreuzfahrtschiffe anlegen

Auch wir kurbelten die Wirtschaft von Belize an, indem wir einen Kühlschrankmagneten, zwei Aufnäher mit dem Wappen von Belize und ein Brillenetui für Doris‘ Sonnenbrillen erstanden. Interessant war dabei der Bezahl- und Buchungsvorgang. Laut Preisschilder hätten wir 19 US-Dollar zahlen müssen, aber das Mädel an der Kasse stellte uns nur 18 $ in Rechnung. In die Registrierkassse (die keine Anzeige für den Kunden hatte) tippte sie aber nur 15 Dollar ein, was ich zufällig beobachtet hatte - oder hatte ich mich getäuscht? Nein, denn aus unerfindlichen Gründen wurden die Endsummen der einzelnen Käufe noch einmal auf einer Papiertüte, die wohl als Tagesjournal diente, dokumentiert. Und auch da wurden sorgfältig 15 $ notiert.

Wer da jetzt beschissen wurde, die Steuer oder der Eigentümer des Ladens, konnte ich trotz meiner investigativen Beobachtungen nicht feststellen.

Um 18.00 Uhr lichteten wir den Anker und der Feierabend eines schönen erlebnisreichen Tags wurde eingeläutet und später in Harrys Bar beendet.

025. Reisetag - Samstag, 15.01.2017 - Santo Tomas de Castilla/Guatemala

Um 7.00 Uhr Morgens erreichten wir unseren Liegeplatz. Es hatte die Nacht über geregnet, sodass die man sah, wie die umliegenden dichten Wälder so richtig dampften - ein großartiger Anblick.

Heute stand ein gebuchter Ausflug ganz im Zeichen der Mayakultur, eine Busfahrt zur Kultstätte Quiriguá.

Ein großer Bus und nur knapp 20 Leute machte die Fahrt recht angenehm. Wir hatten die Variante mit einem englischsprachigen Guide gewählt. Nicht weil wir besonders gut Englisch können, sondern weil die deutschsprachigen Führer oft ein so schlechtes Deutsch sprechen, dass man es kaum verstehen kann. Also verstehen wir lieber ein gutes Englisch kaum, aber dafür ist die Gruppe klein und das Wichtigste hatten wir schon vorher sowieso schon im Reiseführer gelesen.

Unser Guide quasselte pausenlos über Bevölkerung, Schulwesen, Geschichte Guatemalas und bombardierte uns mit Zahlen, sodass irgendwann dann doch die Konzentration nachließ und man einfach aus dem Busfenster schaute.

So bekam man während der 1½ stündigen Fahrt einen guten Eindruck von der Regenwaldlandschaft und der „Wohnsituation“ der Bevölkerung. Zwar gab es hin und wieder kleinere Dörfer und Orte, aber meistens standen nur drei bis vier einfache eingeschossige Häuser und Hütten zusammen, oft ohne Stromanschluss , und dann folgten wieder viele Kilometer nur Wald.

Dann wiederum gab es Abschnitte mit Haziendas und großen Weiden, wo entweder Rinder - oder Pferde gehalten wurden.

Quiriguá ist eine mittelgroße Stätte am Unterlauf des Río Motagua. Das zeremonielle Zentrum befindet sich etwa 1 km vom linken Flussufer. Außergewöhnlich an Quiriguá ist die Tatsache, dass nahezu alle Skulpturen hervorragend erhalten und durch Inschriften datiert sind. Der Zeitraum der Bewohnung fällt in die Klassische Periode der Maya-Kultur. Die Besiedlung begann um 200, der Bau der Akropolis um 550, die Blütezeit mit den Prachtbauten begann ab 700.

Bedeutender als die Architektur sind die vielen Skulpturen Quiriguás, welche zu den eindrucksvollsten des alten Mesoamerika zählen. Dazu gehören ungewöhnlich hohe Stelen (siehe bspw. Bild oben), die aufwendig aus monolithischen Steinblöcken geschnitten wurden. Die größte ist mehr als 10 Meter hoch und wiegt etwa 60 Tonnen. Neben den hohen vertikalen Stelen befinden sich dort eine Anzahl Felsblöcke, die aufwendig in die Form mythologischer Tiere gebracht wurden. Diese Skulpturen werden als Zoomorphen bezeichnet; in ihrer Größe sind sie nahezu einzigartig.

Quelle: Wikipedia

Mehr ist eigentlich zu diesem Ausflug nicht zu sagen - ein Hoch auf Wikipedia!

In einer Halle im Hafengebäude waren jede Menge Souvenirstände aufgebaut, aber spätesten ab dem 5. Stand wiederholte sich das Angebot.

Doris brauchte eine Hülle für ihren Fotoapparat, denn bei ihrer war der Klettverschluss kaputt. Es handelte sich hierbei um ein hübsches Stopptäschchen, dass wir vor vier Jahren in Japan gekauft hatten, Und siehe da, hier in Guatemala gab es das absolut identische Modell in allen nur erdenklichen Farben.

Nachdem der Kauf erfolgreich abgeschlossen war, machten wir noch ein paar Fotos von einer Musik- und Tanzdarbietung, die ebenfalls in besagter Halle stattfand. Somit war neben Kultur auch Kommerz und Folklore auf der Habenseite.

026. Reisetag - Sonntag, 16.01.2017 - Roatán/Honduras

Im Schweinsgalopp durch Mittelamerika - Mexiko, Belize, gestern Guatemala und heute Honduras, allerdings nur für einen halben Tag. Da bot sich ein kleiner Ausflug zu einem der Strände auf der Insel Roatán.

Rund um die Pier gab zig Anbieter von Touren und jede Menge Taxifahrer. Auf dem Schiff erhielten wir die Information, dass ein Transfer zum ca. 7 Kilometer entfernten Strand zwischen 15 und 25 Dollar pro Person kosten würde.

Unser erster Versuch ein Transportvehikel zu bekommen schlug deswegen fehl weil die Gesamtkosten 50 Dollar, nach zäher Verhandlung 47 Dollar betragen.

Schließlich fanden wir jemanden, der uns für 30 $ zum Strand hin und vom Strand zurück fahren würde, zahlbar am Ende der Tour. Top - wir schlugen ein, der Deal ist gemacht. Allerdings hatten wir nicht mit dem Fahrer verhandelt, sondern mit einer Art Vermittler bzw. Vertriebsbeauftragten bzw. Schlepper, der und zum Taxi brachte. Das Taxi entpuppte sich als Mini-Van, in dem schon 6 Leute saßen.

Es mussten mehrere Hürden genommen werden, bevor wir "unseren" kleinen Strand im Beschlag nehmen konnten

Jetzt waren wir zu Acht und 2 Personen hätten noch reingepasst und die versuchte der „Schlepper“ noch zu akquirieren, sodass die Fahrt noch nicht losgehen konnte. Allerdings war die Werbetour des „Schleppers“ nicht vom Erfolg gekürt, sodass er schweren Herzens dem Fahrer das Startsignal gab. Dummerweise wollte der Fahrer jetzt das Fahrgeld einkassieren. Großes Palaver hin und her, der Schlepper wurde wieder beigeholt und die Sache geklärt - Ergebnis: noch nicht zahlen. Stand der Dinge: 2 Passagiere hatten schon bezahlt und die 6 anderen noch nicht.

Aber dann ging es doch tatsächlich los. Der Fahrer fragte, on jemand spanisch spräche und sie da eine Frau beherrschte die Sprache perfekt.

Wir fuhren und fuhren und fuhren, es gab viel zu sehen, aber dass sich 7 Kilometer so ziehen können?

Schließlich stoppte der Fahrer an einem Hotel und erklärte, dass man für 10 Dollar den hoteleigenen Strand einschließlich Liegen, Sonnenschirm und WC benutzen könne.

Hui da war aber was los in unserem Mini-Bus. Die Leipziger Montagsdemonstrationen waren nichts gegen den Aufschrei der jetzt erfolgte. Zum Glück hatten wir die spanisch sprechende Frau an Bord, die schließlich alles klären konnte. Unser „Schlepper“ hatte den Fahrer genau hierher geschickt und der Fahrer dachte, wir wüssten das. Er entschuldigte sich für das Missverständnis und fuhr uns schließlich zu einem kleinen Strand, der zwar auch nicht öffentlich war, sondern zu einer schönen Strandbar gehörte und ebenfalls Eintritt kosten würde, aber wir ihn ausnahmsweise gratis nutzen könnten

So jetzt habe ich eine DinA4-Seite Text gebraucht, um diese Fahrt zu beschreiben.

Unter deutschen Verhältnissen wäre der Bericht kürzer ausgefallen, nämlich etwa so:

"Wir kauften 2 Bustickets für einen Shuttleservice zum Strand. Nach 10 minütiger Fahrt waren wir da."

Wie langweilig!

Der kleine Sandstrand war sicher kein Traumstrand, aber ich war dennoch hoch zufrieden. Stühle Sonnenschirme, Getränke zu bezahlbaren Preisen WLAN und keine Menschenmassen. Man schwamm und plantschte ein wenig und Doris ließ sich von einer mobilen Masseurin die Füße massieren und von einer weiteren Servicekraft 2 Zöpfchen ins Haar flechten.

Der Fahrer holte uns pünktlich wieder ab und brachte uns zurück zum Schiff, das um 14.00 Uhr den Hafen von Roatán verließ.

027. Reisetag - Montag, 16.01.2017 - Seetag

Der heutige Vormittag war vergleichbar mit dem Vormittag des 3. Reisetages (Freitag, 22.12.1016), ebenfalls ein Seetag, denn es fand wieder ein Maritimer Frühschoppen statt, wieder mit Shrimps satt, diversen Fischen, Matjes und Heringssalat. Ich war zwar selbst nicht anwesend, aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Mal nicht Frau Gleiss im Nikolauskostüm gesungen hat. Dass gesungen wurde, davon kann man ausgehen, aber wer gesungen hat und was gesungen wurde kann an dieser Stelle leider nicht dokumentiert werden - ein beinahe unverzeihlicher Mangel.

Als Entschuldigung kann ich anführen, dass ich im Schiffshospital Frau Dr. Martina Maurer aufgesucht hatte. Denn entgegen der Prophezeiung der Zahnärztin in der DomRep, dass die Fäden von selbst herausfallen würden, hat sich die filigrane Nadelarbeit in meinem Mund nicht an diese Weissagung gehalten.

Mit der Nummer, bei stark schwankendem Schiff einem nervösen Patienten schmerz- und unfallfrei die Fäden zu ziehen, könnte Frau Doktor, wenn schon nicht im Zirkus, doch zumindest bei der nächsten Crewshow auftreten.

Wer am Abend gesungen hat, das weiß ich wieder. Es war wieder Gala angesagt, die sogenannte Mittelgala, neben der Begrüßungs- und Abschiedsgala, eine der 3 Galas pro Reiseetappe. Das heißt es gibt insgesamt 21(in Worten: einundzwanzig!) Galas auf der gesamten Reise, da diese ja aus 7 Etappen besteht. Ich merke gerade, ich schweife ab.

Also im Rahmen des Galaabends gab es in der Atlantic Lounge eine Show mit der Boygroup „Feuerherz“. Diese 4 jungen Männer fielen natürlich gleich auf, als sie in Havanna an Bord kamen, da sie ja den Altersdurchschnitt auf dem Schiff erheblich gesenkt hatten. Aber Doris und ich kannten die Jungs nicht, obwohl sie schon vier Mal bei Florian Silbereisen im Fernsehen aufgetreten waren. Aber zum Glück gab es auf dem Schiff doch einige Wissende, die uns schlagermäßig etwas unterbelichteten Banausen auf die Sprünge helfen konnten.

Ich hatte natürlich auch mal in die Show reingeschaut. Mein Eindruck: Fetzige Musik für Party, Oktoberfest, Frühschoppen und ZDF-Fernsehgarten prima geeignet, gepaart mit einer gefälligen, braven Choreographie.

Allerdings würde bei mir persönlich z. B. die etwas andersartige Choreographie beim Bühnenact eines Mick Jaggers, wenn er zusammen mit seinen Kumpels musiziert, etwas mehr Begeisterung hervorrufen. Aber die Rolling Stones würden auf dem Schiff ja den Altersdurchschnitt nicht so senken können.

028. Reisetag - Dienstag, 17.01.2017 - Puerto Limón/Costa Rica

Einen Ausflug in die Natur von Puerto Limón hatten wir bereits vor zwei Jahren absolviert, (siehe Reiseblog 2015 - Eintrag vom 18.3.2015 ). Also hatten wir heute frei.

Am Vormittag streiften wir durch die City von Puerto Limón. Ob man das, was man sah, als mittelamerikanisches pittoreskes Flair oder einfach nur als „alles etwas heruntergekommen“ bezeichnen soll, bleibt jedem selbst überlassen. Nur die moderne Kirche war 1a in Schuss, da bröckelte weder Putz noch Farbe.

In einem touristenfreien Restaurant erhielten wir zum Verzehr einer Cola auch unser vielgeliebtes WLAN und schwupps war Blog Nummer 4 online.

Für den Nachmittag hatten wir den Besuch des kleinen Parks direkt am Hafen auf dem Programm. Vom letzten Besuch wussten wir, dass man hier gut Faultiere beobachten kann, wie sie im Zeitlupentempo sich an den Blättern gütlich tun.. Damals hatte uns ein Einheimischer gegen ein kleines Trinkgeld gezeigt, wo die Tiere in den Bäumen liegen.

Wir selbst taten uns jetzt etwas schwer und sahen nichts, so sehr wir auch den Kopf in den Nacken legten.

Als sich so langsam die Genickstarre einstellt, entdeckte Doris schließlich doch noch ein Exemplar weit oben im Geäst. Leider lag das gute Tier auf den Rücken und war superfaul, denn es bewegte sich die ganze Zeit keinen Millimeter, so dass man hauptsächlich nur den Rücken sah und nur mit einem starken Teleobjektiv nachweisen konnte, dass man nicht lediglich einen im Baum hängenden Putzlappen beobachtet.

Zurück am Schiff angekommen, konnten wir noch ein wenig Maulaffen feilhalten wie neue Lebensmittel und Getränke gebunkert wurden. Es wurde auch wirklich Zeit, denn seit einer Woche waren die „baked beans“ ausgegangen, sodass ich beim Frühstück mein Spiegelei nur noch mit Speck, aber ohne die Bohnen einnehmen musste.

029. Reisetag - Mittwoch, 18.01.2017 - Colón/Panama

Über Colón, einer großen Hafenstadt an der Atlantikseite von Panama war wörtlich im Tagesprogramm zu lesen:

Besondere Vorsicht ist wegen der hohen Kriminalität beim Besuch der Hafenstadt Colón geboten. Es wird dringend davon abgeraten, alleine auf eigene Faust die Stadt Colón und das Hafengelände zu erkunden. Tragen Sie keinen auffälligen Schmuck und lassen Sie Wertsachen aus Sicherheitsgründen an Bord

Natürlich konnte man in Panama original Panamahüte kaufen. Aber tatsächlich hergestellt werden sie in Ecuador

Das machte natürlich keine besondere Lust auf irgendwelche Fahrten in die City. Direkt am Ausgang des Hafens befand sich eine Ansammlung von Geschäften und Restaurants. Dorthin machten wir uns auf, denn es erschien uns ungefährlich und so war es dann auch.

Am Abend kam eine Folkloregruppe an Bord, die auf dem Außendeck am Heck zur Musik vom Band in bunten Kostümen tanzte. Deshalb verließ ich kurz Harry’s Bar um einige Fotos zu schießen. Die Gruppe selbst hat gar nicht bemerkt, dass ich die meiste Zeit nicht da war, denn so ziemlich alle Sitz- und Stehplätze waren von den wahren Folklorefans belegt.

030. Reisetag - Donnerstag, 19.01.2017 - Durchfahrt Panamakanal

Wir lagen noch die ganze Nacht in Colón und früh um 5 Uhr sollten wir ablegen und um 6 Uhr in den Panamakanal einlaufen.

Kanal hin und Kanal her, wir standen wie gewohnt um halb acht auf und hatten gar nicht viel verpasst, nämlich lediglich die Einfahrt in den Kanal selbst. Wir hatten jede Menge Verspätung und konnten sogar noch in Ruhe frühstücken, ehe wir die erste Schleuse erreichten.

In meinem Reiseblog von 2015 über unsere Südamerikareise habe ich ja bereits ausführlich über den Kanal selbst als auch über die Passage berichtet. Damals fuhren wir vom Pazifik in den Atlantik, dieses Mal durchfuhren wir den Kanal in umgekehrter Richtung.